「築20年の木造アパート。最近は雨漏りや水漏れも増えてきてリフォーム費も増えてきた。塗装も剥げている部分もありそろそろ全体的に修繕が必要だな。。ところで大規模修繕は確認申請は必要なのか?」

一般的に大規模修繕時に確認申請を行ったことがある方はあまりいないだろう。しかし、実際には内容によっては必要となるケースもある。確認申請が必要にも関わらず行わずに建物を使用し続けると違法建築物となり、取り返しのつかないことになってしまう。そうならないために必要となる知識を今回は解説していく。

目次

まずは大規模修繕とは何か定義しよう

建築確認申請は建築基準法にて定められているため、まずは大規模修繕が基準法上どのような行為になるか確認する必要がある。しかし基準法上に「大規模修繕」という言葉はなく、近しい表現として「大規模の修繕」「大規模の模様替え」という言葉があるのでそれぞれ解説していく。

大規模の修繕とは何か?

基準法第2条14項の用語の定義によると「建築物の主要構造部の1種類以上について行う過半の修繕」という意味だ。「修繕」とは同じ材料を用いて元の状態に戻し建築当初の価値に回復することを言う。過半という意味、つまり半分以上ということになる。

ここで注意したいのは「主要構造部」の意味だ。これは柱梁などの構造体を指しているのではなく、防火上の観点で主要とされている部分を意味しており「壁、柱、床、梁、屋根、階段」などが該当する。よって例えば屋根材の葺き替えは「屋根」になるので主要構造部に該当するのだ。

つまり、柱梁といった構造体を触れずとも、屋根の半分以上を葺き替える場合は「大規模の修繕」となってしまうので注意したい。

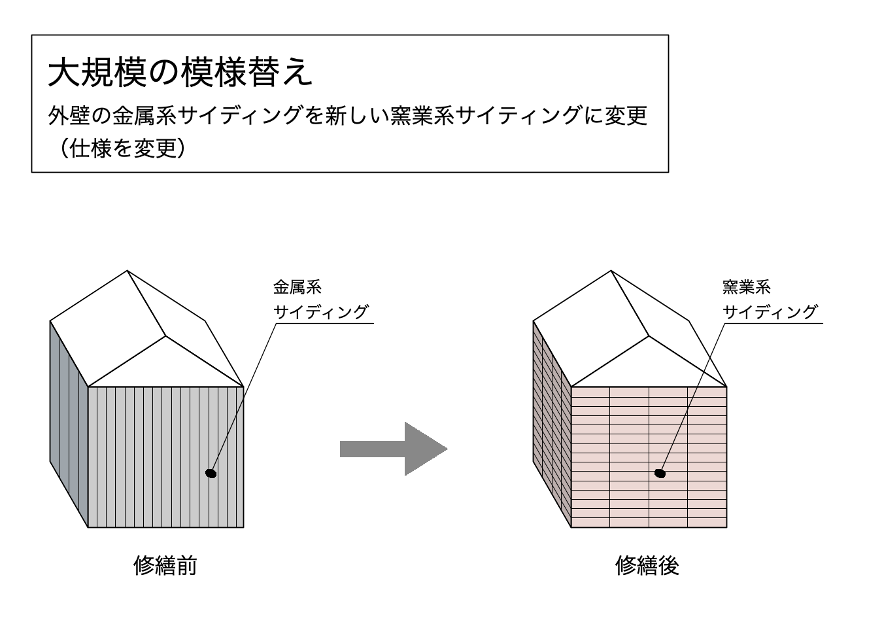

大規模の模様替えとは何か?

基準法第2条14項の用語の定義によると「建築物の主要構造部の1種類以上について行う過半の模様替え」という意味だ。「模様替え」とは建築の材料、仕様を替えて建築当初の価値の低下を防ぐことを意味する。その他は上記と同様となる。

大規模の模様替えイメージ

どのような工事で確認申請が必要なのか?

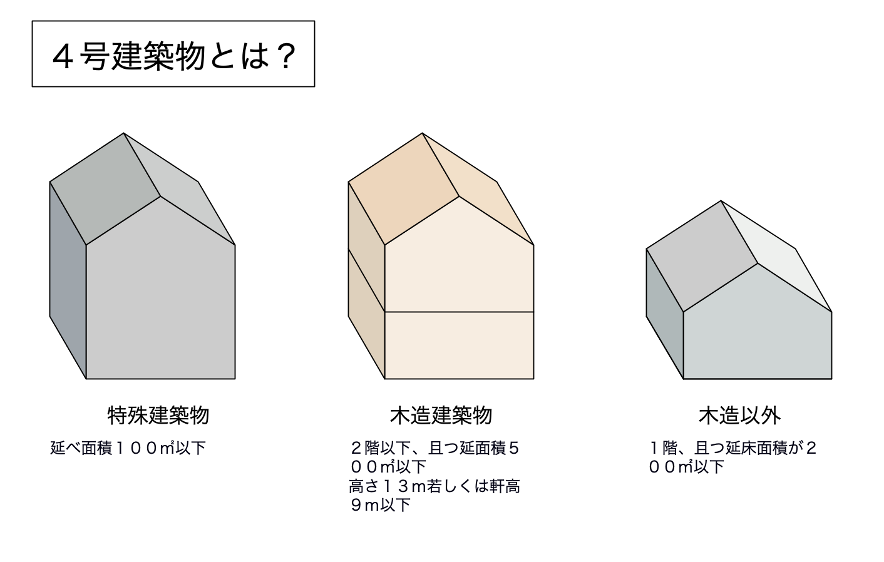

基準法第6条では確認申請が必要となる行為について記載がされているがその中に「大規模の修繕」及び「大規模の模様替え」も含まれている。しかし全ての建物で必要ではなく、いわゆる4号建築物の場合は除外されている。4号建築物を具体的に説明すると。

・特殊建築物で延床面積が100㎡以下

・木造建築物で2階以下、且つ延べ面積500㎡以下、高さ13m若しくは軒高9m以下

・木造以外で1階、且つ延床面積が200㎡以下

となる。4号建築物はその他にも、構造方法(配筋、柱脚など)を政令による仕様以上にすれば構造計算が不要となるといった緩和がある。

特殊建築物とは不特定な人々が多数利用する建物で、利用者の安全を確保するために様々な技術的な基準が定めれらている。収益物件では共同住宅や店舗や倉庫等が代表的な例だ。

4号建築物について

2022(令和4)年6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 』により2025年4月より4号建築物が見直されます。詳細確認次第情報をアップしますのでしばらくお待ち下さい。

では一般的な大規模修繕で確認申請は必要なのか?

これで基準については理解できたかと思う。それでは具体的に検証してみよう。例えばRC造、陸屋根シート防水、外壁打ち放しのマンションを大規模修繕したとする。屋根は全面をシート防水の改修そして外壁も全面塗装(新築時と同仕様)とする。ポイントは前述した通り、これが防火上の観点から重要視される主要構造部かどうかという点だ。

防水シートは屋根では無く防水のための材料であり、塗装は壁では無く、劣化防止や美観のための材料である。つまり主要構造部では無いと判断できる。よって確認申請は不要だ。

屋根を葺き替える場合は?

例えば鉄骨アパートで延べ床面積200㎡2階建て。そのスレート屋根を元と同じ素材で全面葺き替えた場合はどうだろうか。これは「大規模の修繕」に該当し4号建築物でも無いので確認申請は必要なる。

外壁を補修した場合は?

続いて外壁の場合はどうだろうか。当然ながら外壁そのものを交換する場合は「修繕」や「模様替え」に該当することは容易に想像できる。では外壁の一部を交換する場合はどうだろうか?これは非常に複雑になるのだが、その交換部分が防火性能を有するかどうかで決まると行って良いだろう。

建築材料には大臣認定と言って、外壁だけでなくその下地や内装材含めて耐火性能が認められているものがある。そういった外壁の場合、内装材を交換したとしても、防火性に影響を与えてしまうため、確認申請が必要となってしまうと考えられるのだ。

まとめ

今回ご説明した通り一般的な大規模修繕であれば確認申請は不要であるケースがほとんどだと思うが、外壁や屋根の交換が発生する場合は、その範囲や建物の規模によっては必要となってしまうケースがあるので注意したい。この辺りは不動産オーナー自身が判断するのは難しいので建築士等の専門家に一度相談するのが良いだろう。